L’importance de la rotation de culture : avantages et inconvénients

La rotation de culture organise l’alternance de familles végétales sur une parcelle afin d’améliorer la fertilité, limiter les maladies et optimiser les rendements. Ce guide pratique décrit un cycle type, les éléments nécessaires et les étapes concrètes pour planifier et appliquer une rotation sur une petite surface ou une parcelle agricole.

Résumé

- Donne : plan pour 1 ha (cycle de 4 ans)

- Temps de préparation : 120 minutes (diagnostic et planification)

- Temps de cuisson : 1 200 minutes/an (travaux de terrain répartis sur l’année)

- Temps total : plan initial + entretien annuel

Ingrédients

Pour le plat principal :

- Sol : analyse de sol (pH, matière organique, N-P-K)

- Compost mûr : 3 000 g/m² (apport initial si carence)

- Légumineuses (ex. pois, fève) : 80–120 g/m² de semences

- Céréales (ex. blé, orge) : 100–200 g/m² de semences

- Brassicacées (ex. colza, chou) : 50–80 g/m²

- Couvert végétal (mélange trèfle+seigle) : 20–60 g/m²

- Engrais de correction : analyser selon besoin (ex. 20 g/m² de chaux si pH < 6)

- Matériel : bêche, râteau, semoir manuel, protège-semences, pH-mètre

Pour la sauce / garniture (si nécessaire) :

- Paillage organique : 1–2 kg/m² pour conserver l’humidité

- Filets anti-insectes : selon exposition

- Traceurs et carnets : feuille de route annuelle

Préparation

Étape 1 :

Diagnostiquer le sol : réaliser une analyse de sol (pH, N-P-K, matière organique). Vérifier la texture (sableux, limoneux, argileux) : un sol bien structuré est friable, de couleur sombre et dégage une odeur de terre fraîche. Noter les parcelles et l’historique des cultures.

Étape 2 :

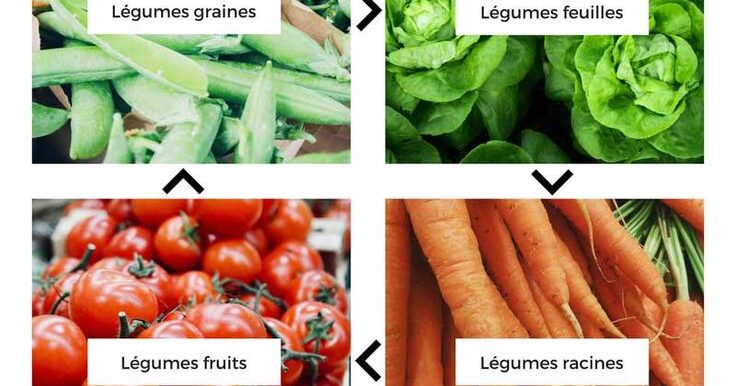

Concevoir le cycle : établir un cycle minimal de 3–4 ans alternant : légumineuses (fixation d’azote) → céréales → crucifères/oléagineux → cultures de racines/lointaines. Placer les **légumineuses** avant les grosses consommatrices d’azote. Tracer le plan sur 1 carte de parcelle.

Étape 3 :

Apporter les amendements : avant la culture exigeante, incorporer le compost mûr (3 000 g/m²) et corriger le pH si besoin. Sens sensoriel : le compost bien mûr est homogène, foncé et dégage une odeur de terre de forêt, non de putréfaction.

Étape 4 :

Semer et espacer : respecter les densités de semis indiquées et la profondeur adaptée (ex. légumineuses 2–3 cm). Contrôler la température du sol : semer les légumineuses quand le sol dépasse environ 8–10 °C. Maintenir un sol à texture meuble pour une levée homogène.

Étape 5 :

Gérer les résidus et les couverts : après récolte, incorporer ou broyer les résidus de culture selon l’objectif (favoriser la biomasse ou limiter les maladies). Installer un couvert végétal pour protéger la structure du sol et piéger les éléments mobiles.

Étape 6 :

Suivi et ajustement : surveiller l’apparition de maladies et ravageurs, noter les rendements et ajuster les rotations. Préparer le plan de l’année suivante en s’appuyant sur les observations (couleur des feuilles, vigueur, texture du sol). Entretenir la fertilité par apports fractionnés plutôt que massifs.

Variantes et conseils

- Pour jardin potager, appliquer une rotation sur 4 parcelles au lieu d’hectares ; réduire les doses de semences à la surface utile.

- En agriculture biologique, privilégier les légumineuses et les couverts hivernaux pour limiter les intrants chimiques.

- Sur sols argileux, favoriser un apport de matière organique et éviter le travail intensif humide pour conserver la structure.

- Dans les régions sèches, intégrer une année de cultures peu consommatrices d’eau et des paillages pour conserver l’humidité.

- Utiliser des bandes fleuries ou plantes auxiliaires pour attirer les auxiliaires et réduire la pression des ravageurs.

Suggestion de service

Présenter la parcelle comme un ensemble productif et durable : mettre en avant la succession de cultures et la diversité lors de visites ou pour la commercialisation. En saison, valoriser la fraîcheur des récoltes issues d’un sol équilibré ; hors saison, expliquer les bénéfices agronomiques lors de communication professionnelle.

Remarques

- Conservation : conserver les semences au sec et frais (10–15 °C) ; stocker le compost sous abri pour éviter l’excès d’humidité.

- Substitution : si le compost fait défaut, utiliser du fumier bien décomposé à raison de 2 000–3 000 g/m² en remplacement partiel.

Conclusion : La rotation de culture, planifiée et suivie, est une méthode fiable pour améliorer la fertilité, réduire les maladies et stabiliser les rendements si elle est adaptée aux contraintes locales.